Безопасность труда при эксплуатации нагревательных устройств.

Основные типы нагревательных устройств

Основные типы нагревательных устройств

В прокатном производстве для нагрева

слитков и заготовок перед прокаткой и для термической обработки

полупродукта и

готовой продукции применяют различные типы нагревательных устройств.

Для

нагрева крупных слитков перед прокаткой на блюминге или слябинге

применяют

нагревательные колодцы.

По

конструкции нагревательные колодцы можно разделить на регенеративные,

рекуперативные с отоплением из центра подины и с одной верхней горелкой

и

электроколодцы, причем электроколодцы применяются редко.

Каждая

группа регенеративных колодцев состоит из четырех камер емкостью по

6—8

слитков каждая. Колодцы отапливают доменным газом или смесью доменного

и

коксового газов. Существенными недостатками таких колодцев являются

сложность

обслуживания и неравномерный нагрев слитков, возможно оплавление

слитков.

Механическое оборудование регенеративных колодцев очень громоздкое, что

увеличивает опасные зоны. На новых блюмингах и слябингах регенеративные

колодцы

отсутствуют [11].

Более

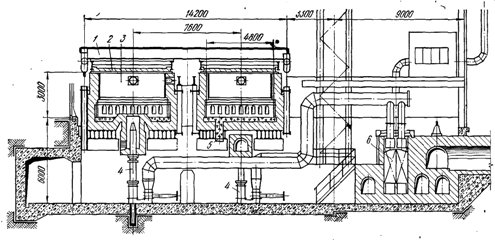

совершенную конструкцию имеют рекуперативные колодцы (рис. 2). В этих

колодцах пламя горелки, расположенной в центре подины, направлено

вверх,

ударяясь о крышку, растекается по ее поверхности и омывает слитки

сверху вниз,

после чего дымовые газы проходят через каналы в нижней части двух

боковых стен

и керамические рекуператоры, расположенные с обеих сторон каждой

камеры. В

рекуперативных нагревательных колодцах новой конструкции горелку

располагают в

верхней части камеры с одной стороны, продукты сгорания удаляют также с

одной

стороны внизу.

Каждая группа колодцев может состоять из

двух, трех или четырех

камер садкой по 10—20 слитков.

В

настоящее время рекуперативные колодцы строят с подогревом воздуха и

газа.

Воздух нагревается в керамическом рекуператоре, а газ — в

металлическом

трубчатом рекуператоре, установленном за керамическим. Температура

подогрева

воздуха может достигать 800— 850°С, а газа

300—350°С.

Рекуперативные колодцы по сравнению с регенеративными более просты и

компактны.

В этих колодцах достигается большая равномерность нагрева слитков.

Весьма редки

случаи их оплавления и пережога. Колодцы хорошо работают не только на

газообразном, но и на жидком топливе. Благодаря полной автоматизации

облегчается управление процессом нагрева и достигается большая

безопасность при

обслуживании.

1 — напольно-крышечный кран; 2 — крышка колодца; 3 — рабочая камера; 4 — горелка; 5 — шлаковый стакан; 6 — газовый металлический рекуператор

Применяемые на заводах системы автоматизации нагревательных колодцев,

помимо

контроля и регулирования температуры в колодцах, рекуператорах и

регенераторах,

регулируют соотношение количества топлива и воздуха, давление газов в

колодце,

отключение газа при открывании крышки колодца и положение .перекидных

клапанов,

что облегчает условия труда, снижает вероятность аварии и выбросы

продуктов

сгорания в атмосферу цеха.

Для

нагрева крупных плоских слитков применяют печи с выдвижным подом.

Методические печи (двух-, трех- и многозонные) с противоточным

движением

металла и продуктов сгорания с использованием тепла в рекуператорах

применяют

для нагрева сортовой заготовки, слябов и небольших слитков.

Передвижение

металла в методических печах производится при помощи толкателя. В

старых цехах

для нагрева слитков и заготовок применяют еще долевые печи с наклонным

подом и

кантовкой металла через окна.

В

методических печах значительно улучшено качество нагрева металла

вследствие

равномерного распределения температур по зонам и автоматического

регулирования

соотношения топлива и воздуха. Печи более просты в эксплуатации и менее

взрывоопасны.

Располагаются эти печи так, чтобы обеспечить нормальный приток свежего

воздуха

к каждой печи. На печах, оборудованных инжекционными горелками,

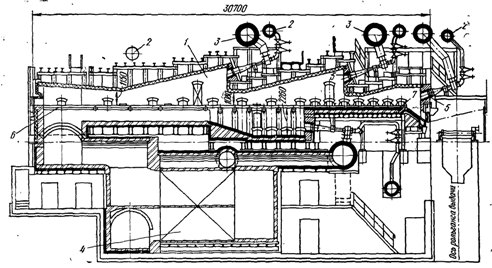

подвальное

пространство постоянно вентилируется воздухом, идущим на сгорание. В

пространстве под печью непрерывно происходит интенсивный воздухообмен

(рис. 3).

Для

нагревательных печей, расположенных параллельно друг другу, установлено

следующее расстояние между стенками: для печей с боковой выдачей

металла— не

менее 10 м, а для печей с торцовой выдачей металла— не менее

6 м. В случае

расположения двух печей на одной оси расстояние между ними должно быть

при

отоплении твердым топливом — не менее 7 м, между фронтами

топок при отоплении

газообразным и жидким топливом — не менее 3 м между

горелками, а для двух'

рядных или печей с широким подом — не менее 4 м.

1 — рабочее пространство печи; 2 — газопровод; 3 — воздухопровод; 4 — керамический воздушный рекуператор; 5 — горелка;

5 — глиссажные трубы; 7 — монолитная подина.

Ряд

принципиальных преимуществ по сравнению с методическими печами

имеют

печи с шагающим подом, в которых можно нагревать заготовки любых

сечений и длин

[1].

В современных трубопрокатных цехах

применяют кольцевые печи. Эти печи имеют

вращающийся под, отличаются хорошими условиями нагрева и высокой

степенью

механизации и автоматизации.

Секционные печи состоят из ряда небольших секций (часто съемных) и

применяются

для скоростного нагрева и термической обработки заготовок, труб и штанг

и

других изделий.

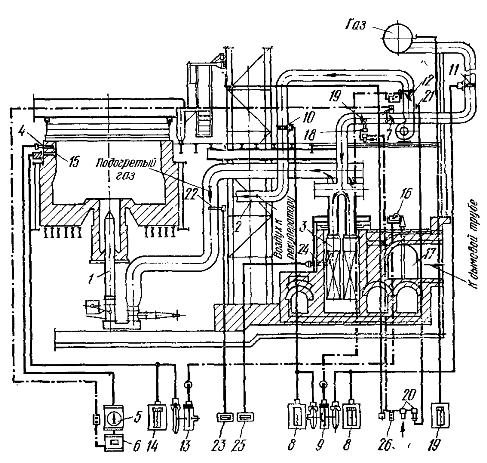

На рис. 4

показана схема автоматического регулирования рекуперативных колодцев.

Камера рекуперативных колодцев имеет одну Газовую горелку 1 в Центре

Подины;

воздух подогревается а керамическом рекуператоре 2, а газ — в

металлическом

рекуператоре 3. Газовый клапан управляется регулятором температуры,

состоящим

из термопары 4, установленной сбоку колодца электронного потенциометра

5 и

регулятора 6, воздействующего на клапан 7. Регулирование соотношения

газа и

воздуха производится расходомерами 8 и гидравлическим регулятором 9,

получающим

импульсы давлений от измерительных диафрагм 10 и И на газо- и

воздухопроводе;

регулятор воздействует на воздушный клапан 12. Постоянное давление

газов в

колодце поддерживается регулятором 13 с напорометром 14, получающим

отбор

давления в стенке 15 камеры и воздействующим на механизм 16 поворота

дымового

клапана 17.

При

открывании крышки колодца происходит автоматическое отключение газа при

помощи импульса от конечного выключателя подъемного механизма

напольного

крышечного крана; импульс передается через привод 18 клапану 19.

Сигнализатор

падения давления воздуха 20 подключен к вентилятору 21. Температуру

подогретого

газа измеряют термопарой 22 с милливольтметром 23, а температуру

газового

рекуператора — термопарой 24 с милливольтметром 25. Переход

от автоматического

управления на ручное управление производится кнопкой 26.

Отопление

нагревательных устройств обычно производится смесью доменного и

коксового газов либо природным газом.

Газовое

отопление устраняет ряд опасных моментов, по сравнению с применением

твердого или жидкого топлива (доставка и загрузка топлива, обслуживание

и

чистка топки, уборка золы и т. п.). Но при газовом отоплении необходимо

учитывать отравляющие свойства газа и возможность образования

взрывчатых смесей

газа с воздухом [11].

Доменный

и генераторный газы содержат большое количество окиси углерода,

которая обладает токсичными свойствами. Доменный таз опасен еще и тем,

что,

будучи близким по плотности к воздуху, рассеивается в зоне дыхания

людей, не

поднимаясь вверх. Коксовый газ содержит очень много водорода и

углеводородов,

делающих этот газ очень взрывоопасным. Химический состав газов,

используемых в

.нагревательных устройствах, приведен в табл. 2 [12].

Таблица 2

|

Газ |

Окись

углерода |

Водород |

Метан

и другие углеводороды |

Углекислота |

Азот |

|

Доменный

Коксовый Генераторный Природный |

27—29

7 26—31 |

2—3

50—52 9—10 |

0,2—0,4

24—26 |

11—12 |

1 |

Температура воспламенения окиси углерода с кислородом находится в пределах 630—725°С, водорода с кислородом — В пределах 550—600°С.

Источниками воспламенения взрывчатой смеси в прокатном цехе могут быть открытое пламя, электрическая искра, нагретый металл и т. п. Взрывчатая смесь газа с воздухом обычно образуется при сравнительно низких температурах. При температуре газа или воздуха выше температуры воспламенения газ, соприкасаясь с воздухом, немедленно воспламеняется и горит, не успевая образовать гремучую смесь. В прокатных цехах газ с горячим воздухом соприкасается лишь в нагревательных печах и колодцах, в остальных случаях газ и воздух могут смешиваться в холодном состоянии и поэтому всякое попадание воздуха в газ или газа в закрытое пространство с воздухом может вызвать взрывоопасную смесь [8].

В нагревательных колодцах взрывы (хлопки) наиболее часто наблюдаются в боровах при перекидке клапанов. Если в боровах температура выше 500°С (температура воспламенения газа), взрывчатая смесь не образуется, так как при этой температуре газ, смешиваясь с остатками воздуха, сгорает, если же ниже 500°С, то при наличии в боровах воздуха образуется взрывчатая смесь, которая при дальнейшем поступлении в насадку взрывается. При одновременной перекидке газовых и воздушных клапанов эта смесь может дать взрыв в сборном дымовом борове.

Для предупреждения хлопков при перекидке клапанов необходимо устранить подсосы воздуха в регенераторы и борова. Одновременный перевод газового и воздушного клапанов не следует допускать. Воздух надо переводить на 10—15 сек позднее газа.

После строительства или ремонта колодцев сушку и разогрев их необходимо производить до тех пор, пока температура в газовых боровах и насадках не поднимется до температуры воспламенения газа, при этом газ, попав в боров, сразу же загорится, не успев образовать гремучую смесь [13].

Токсичные свойства газа зависят от содержания в нем окиси углерода, которое может достигнуть в цехе опасной концентрации. Допустимым пределом содержания окиси углерода в воздухе прокатных цехов установлена норма 0,03 мг/л, т. е. около 0,002%.

Анализ случаев отравления рабочих в прокатных цехах показывает, что отравления происходят в результате просачивания газа наружу из газопроводов через неплотности в стенках газопроводов, запорных и предохранительных клапанов, а также через неплотности люков, свечей и т. п., и прорывов газа в результате выбивания его через водяные затворы вследствие несовершенного устройства водоотводчиков, применения резиновых газоотводящих трубок к контрольно-измерительным приборам, несовершенства затворов газа и неправильной эксплуатации горелок.

Мерами борьбы с отравлениями в основном являются герметизация газопроводов, устранение возможности выбивания газа через водяные затворы и обеспечение безусловной плотности затворов. Для предупреждения выбивания пламени и газов из нагревательных колодцев крышки должны быть всегда в исправном состоянии и плотно прилегать к стенам. Для плотного прилегания крышек окон к рамам в нагревательных печах и устранения щелей, из которых возможно выбивание пламени и газов, рамы крышек выполняют с некоторым уклоном. Применяется также заклинивание крышек в специальных выступах, сделанных на раме.

Полезная информация: